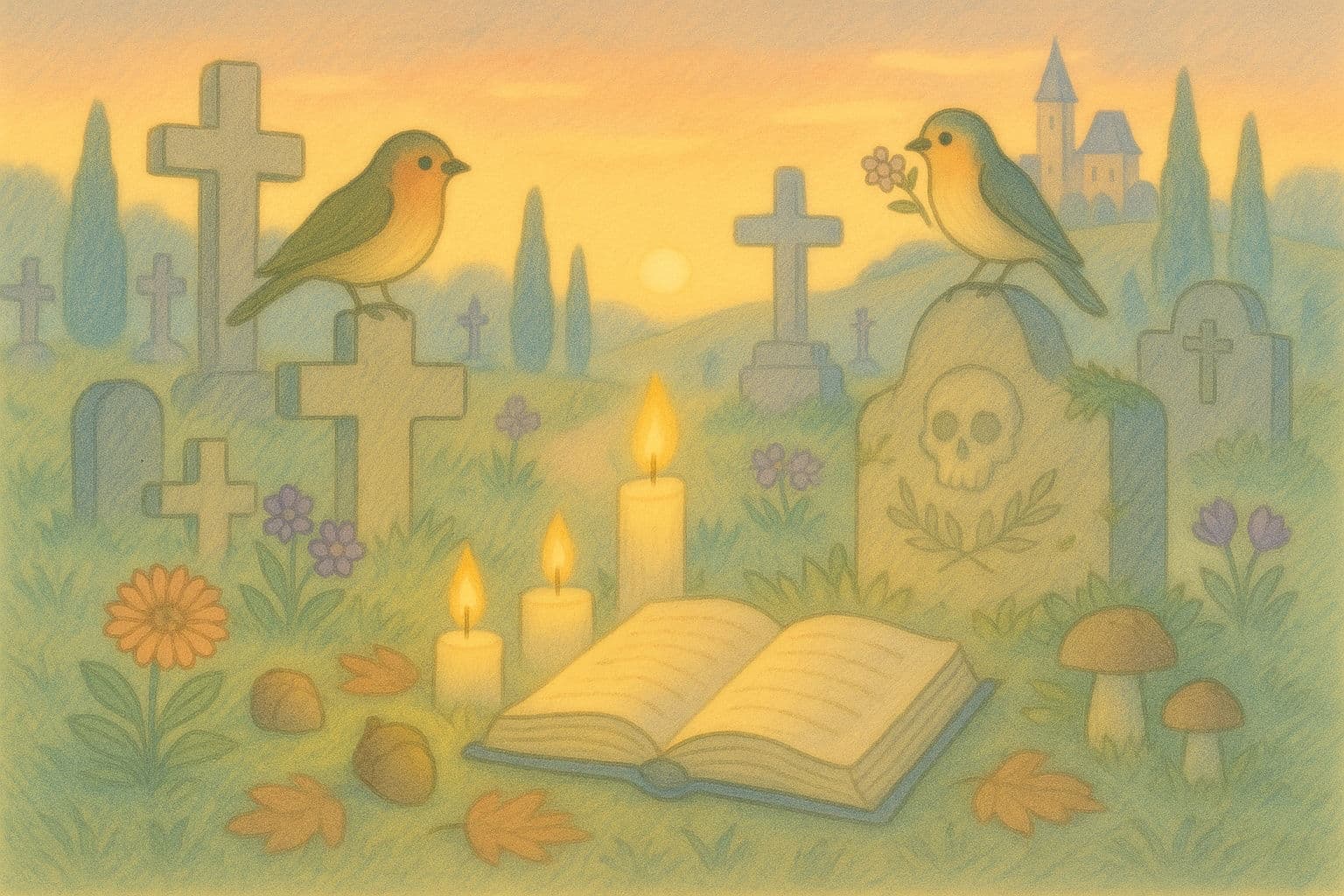

La Toussaint : mémoire, lumière et liens invisibles

Un article pour accompagner les familles dans la découverte de la Toussaint, entre rites anciens, traditions chrétiennes et contes régionaux.

1. Une fête de la mémoire et des saints

Chaque année, le 1er novembre, les familles se rassemblent pour célébrer la Toussaint. En France, c’est un jour férié où l’on honore à la fois tous les saints et la mémoire de nos proches disparus. Dans l’esprit populaire, la Toussaint (fête de tous les saints) se confond d’ailleurs avec le Jour des morts qui la suit le 2 novembre occitanica.eu . On profite souvent de ce moment pour se rendre en famille au cimetière, déposer des fleurs – en particulier des chrysanthèmes, symbole d’éternité – sur les tombes, et allumer des bougies en souvenir des êtres chers breizh-info.com . Au-delà de la dimension religieuse catholique (où l’on célèbre tous les saints reconnus ou anonymes), la Toussaint est devenue une fête de la mémoire familiale, un temps de recueillement chaleureux et de transmission entre générations. Elle apporte une lumière douce au cœur de l’automne, et tisse des liens invisibles entre les vivants et ceux qui nous ont quittés.

Le ton de la Toussaint est donc particulier : solennel mais lumineux. On ne cherche ni la peur ni la tristesse excessive, mais plutôt le souvenir apaisé. Les enfants peuvent y participer pleinement : c’est l’occasion de leur parler de leurs grands-parents, arrière-grands-parents ou autres membres de la famille disparus, de raconter des anecdotes sur leur vie. À travers ces récits, l’enfant comprend que ces personnes continuent d’exister dans nos cœurs – comme une flamme qui ne s’éteint pas. La Toussaint est ainsi une fête de la lumière intérieure : celle du souvenir, de l’amour qui perdure, et de l’espérance.

2. Aux racines anciennes : cultes des morts et Samhain celtique

La tradition de célébrer les défunts à la saison d’automne puise ses racines dans des temps très anciens. Dans de nombreuses civilisations, on consacrait un moment de l’année au culte des ancêtres. Par exemple, dans la Rome antique, on observait en février les Parentalia, neuf jours de commémoration durant lesquels on visitait les tombes en apportant du pain trempé de vin, des fleurs et des offrandes pour les âmes des disparus holyart.fr . Chez les Celtes d’Europe occidentale, il existait une grande fête appelée Samhain (prononcée “sa-ouine”), terme gaélique qui signifie “fin de l’été”. Samhain marquait la fin de l’année des récoltes et le début de la saison sombre, autour du 31 octobre. C’était, selon les anciens Celtes, un moment hors du temps et privilégié où le voile entre le monde des vivants et celui des morts s’amincissait rcf.fr . On croyait que durant la nuit du 1er au 2 novembre, les âmes des ancêtres pouvaient revenir rendre visite aux leurs.

Pendant Samhain, les Celtes célébraient de grands banquets au coin du feu, rendaient hommage aux anciens de la tribu, et allumaient des feux de joie sur les collines breizh-info.com . Pour accueillir les esprits des défunts, ils laissaient des offrandes de nourriture et de boisson devant les maisons, et allumaient des lumières pour guider les pas invisibles breizh-info.com . Avant d’aller dormir, il était coutume de laisser de la nourriture sur la table et une bûche allumée dans la cheminée pour que les défunts de passage puissent se réchauffer et se restaurer rcf.fr . On allumait aussi d’énormes feux communautaires, et parfois on se déguisait avec des peaux ou des masques, afin de repousser les esprits malveillants tout en honorant les âmes bienveillantes. Cette fête de Samhain, principale fête du calendrier celtique, correspondait en quelque sorte à une “Toussaint païenne” dédiée aux ancêtres et aux forces de l’invisible rcf.fr

Les échos de ces pratiques anciennes ont traversé les siècles. Plus de mille ans plus tard, on en retrouve la trace dans nos traditions : l’idée que cette nuit d’automne est un moment de rencontre entre les mondes est restée vivace dans l’imaginaire populaire. Ce fonds celtique a notamment survécu à travers des légendes en Bretagne ou en Irlande, et il a resurgi, bien plus tard, dans la fête folklorique d’Halloween (contraction de All Hallows’ Eve, la veille de la Toussaint) qui emprunte beaucoup à Samhain. Mais bien avant Halloween, la religion chrétienne elle-même avait absorbé et transformé ces rituels anciens pour leur donner un sens nouveau.

3. De la fête païenne à la fête chrétienne

Au IVe-VIIe siècle, l’Église chrétienne, constatant l’attrait persistant des cultes des morts, a choisi de les intégrer dans son calendrier en les refondant. Une première fête de tous les saints (célébrant tous les martyrs et saints sans exception) fut instaurée à Rome au VIIe siècle, mais à une autre date : initialement en mai. La date du 1er novembre fut adoptée un peu plus tard. En l’an 835, le pape Grégoire IV décide de déplacer la fête de la Toussaint du 13 mai au 1er novembre, sans doute pour éclipser les célébrations païennes toujours vivaces à cette période rcf.fr . Le roi Louis le Pieux, fils de Charlemagne, proclame alors la Toussaint fête de tous les saints dans tout l’Empire carolingien (qui couvrait la France actuelle).

Dans la foulée, la pratique de prier pour tous les fidèles défunts prend forme. C’est en Bourgogne, à l’abbaye de Cluny, qu’est né le Jour des morts : en 998, l’abbé saint Odilon de Cluny institue qu’on commémorera chaque année, le 2 novembre, la mémoire de tous les défunts. Il ordonne notamment que les cloches sonnent le glas après les vêpres du 1er novembre pour annoncer cette prière pour les défunts le lendemain holyart.fr . La tradition du 2 novembre (Commémoration de tous les fidèles défunts) se répandra rapidement dans toute la chrétienté. Désormais, le début du mois de novembre est solidement ancré comme le temps dédié à honorer ensemble les saints du ciel et les âmes de nos proches disparus. Ces célébrations chrétiennes ne font en réalité que recouvrir les restes de l’ancienne fête celtique des revenants, mais en lui apportant l’espérance propre au message chrétien. occitanica.eu

Ainsi, depuis le Moyen Âge, la Toussaint et le Jour des Morts forment un diptyque inséparable. La Toussaint (1er novembre) célèbre la gloire de tous les saints et la lumière de la vie éternelle, et le lendemain 2 novembre est consacré aux prières pour les défunts qui nous sont chers. Cependant, en France et dans beaucoup de pays, on a pris l’habitude de regrouper ces deux fêtes en une seule occasion familiale. La visite au cimetière a généralement lieu le 1er novembre (jour férié), et l’on y honore la mémoire des morts autant que les saints. C’est pourquoi, dans le langage courant, « fêter la Toussaint » signifie tout simplement fleurir les tombes et penser à nos aïeux disparus. L’Église, de son côté, organise des messes spéciales à la Toussaint, et les cloches des églises résonnent pour inviter les fidèles au recueillement breizh-info.com . La vieille intuition d’une rencontre entre ciel et terre se retrouve ici transformée en une célébration de la « communion des saints », c’est-à-dire le lien d’amour et de prière qui unit les vivants et les morts dans la spiritualité chrétienne.

4. Traditions de la Toussaint : cierges, cloches et pain des morts

Jusqu’au milieu du XXe siècle, la Toussaint donnait lieu en France à de nombreuses coutumes populaires, surtout dans les campagnes. Ces traditions, à la fois religieuses et folkloriques, témoignent de la richesse avec laquelle nos ancêtres vivaient cette fête. En voici quelques-unes des plus marquantes :

-

Les cierges et les veilleuses : Dans beaucoup de régions, on allumait des bougies en hommage aux défunts. Par exemple, dans les Pyrénées, chaque famille portait à l’église une chandelle bénite (le plec) allumée dès le début de la messe de Toussaint, et qu’on laissait brûler tout au long de la cérémonie occitanica.eu. Cette flamme symbolique représentait à la fois la lumière de la foi et la présence des âmes à nos côtés durant cette descente vers l’ombre de l’hiver. Allumer une bougie, c’est un geste simple que l’on fait encore aujourd’hui sur les tombes : la petite flamme vacillante est comme un message envoyé aux disparus, un point de repère dans la nuit pour « éclairer et réchauffer leur âme » occitanica.eu.

-

Les cloches et les veillées funèbres : Autrefois, la sonnerie des cloches rythmait la Toussaint. Après le coucher du soleil le 1er novembre, on faisait sonner le glas – une cloche lente et grave – pour inviter tout le village à prier pour les défunts. Dans la Bresse (est de la France), il était d’usage le soir de la Toussaint de laisser brûler des cierges à l’église pendant que les cloches sonnaient de leur son lugubre. Puis, à minuit, les sonneurs cessaient et quittaient l’église munis d’une lanterne et d’une clochette. Ils parcouraient les rues obscures en faisant retentir la petite cloche et en criant d’une voix lente : « Réveillez-vous, gens qui dormez, et priez Dieu pour les trépassés ! » association-dartagnan.fr . Ainsi, même le dormeur dans son lit était tiré de son sommeil un bref instant pour joindre sa pensée à celle de la communauté des vivants et des morts. Ces veillées nocturnes, souvent prolongées par des prières ou des contes racontés au coin du feu, créaient une atmosphère à la fois mystique et familière dans la longue nuit de Toussaint.

-

Le pain des morts : Dans plusieurs régions de France, on associait la fête des morts à des pratiques culinaires spécifiques. En Corse par exemple, on prépare encore aujourd’hui le panu di i morti (pain des morts), aussi appelé pain de Bonifacio : une sorte de brioche sucrée aux noix et raisins secs, vendue et consommée pendant la période de la Toussaint chretiensaujourdhui.com . Cette tradition vient d’une ancienne croyance selon laquelle, la nuit du 1er au 2 novembre, les morts se réveillent et reviennent visiter leurs maisons. Par précaution et par générosité, les familles laissaient donc autrefois les portes ouvertes, la cheminée allumée, et du pain frais sur la table pour les accueillir chretiensaujourdhui.com. Bien entendu, au matin, le pain avait disparu – qui l’avait mangé ? Mystère... On racontait que les âmes invisibles s’en étaient nourries durant la nuit. Et si, par hasard, aucun revenant ne venait vraiment déguster ce pain bénit, les vivants le partageaient le lendemain en pensant aux défunts, ou l’offraient aux pauvres. Cette coutume de la nourriture partagée fait écho aux offrandes de nourriture de Samhain. Elle a survécu sous diverses formes : dans le Massif Central et le Sud-Ouest, jusque tard au XXe siècle, des familles déposaient des châtaignes, des noix, du lait ou du pain devant l’âtre pour nourrir symboliquement les visiteurs de l’au-delà occitanica.eu . On maintenait aussi le feu toute la nuit – une grosse bûche, appelée **“soucet”**ou “souquet”, brûlait dans la cheminée jusqu’à l’aube occitanica.eu . Selon un témoignage pyrénéen, « les morts qui, pour une nuit, reviennent dans la maison, apportent avec eux les forces vitales de la Terre-Mère et permettent ainsi à la vie de continuer… Si l’on laisse sur la table le pain, la pomme ou le fromage, et si l’on fait brûler la bûche, c’est pour remercier les ancêtres à qui l’on doit la vie. Mais c’est aussi pour les aider et “réchauffer leur âme”. » occitanica.eu

-

Superstitions et interdits : La période de la Toussaint était chargée de respect sacré, et certains interdits superstitieux existaient. Par exemple, on disait dans certaines campagnes qu’il ne fallait surtout pas faire la lessive juste avant la Toussaint, de peur de « laver le linceul » que l’on porterait un jour association-dartagnan.fr . De même, on évitait de travailler le jour des morts : c’était un temps réservé au recueillement, et tout labeur inutile pouvait être interprété comme un manque de respect, voire comme un risque d’attirer le mauvais sort. Ces croyances populaires montrent combien la frontière entre le monde quotidien et le monde spirituel semblait ténue durant ces journées particulières. Même si l’on n’y croit plus de nos jours, elles constituent un patrimoine culturel fascinant à raconter aux plus jeunes.

Bien d’autres pratiques locales existaient (quêtes aux portes, processions, chants pour les âmes, etc.), variant d’une province à l’autre. La Bretagne, la Lorraine, l’Auvergne, l’Alsace – chaque région avait ses nuances pour célébrer ce temps des morts. Mais on retrouve partout une idée commune : à la Toussaint, ** les vivants expriment leur affection aux morts par des gestes symboliques de lumière, de nourriture, de son** (cloches, prières chantées) et de présence. C’est une façon de dire que, malgré la séparation de la mort, le lien n’est pas rompu. La famille s’étend au-delà de la vie, englobant les générations passées. Et le village tout entier se sent solidaire de ses disparus, dans un bel élan de mémoire collective.

5. L’automne : la nature s’endort, le souvenir s’éveille

Si la Toussaint se situe à cette période de l’année, ce n’est pas un hasard. Fin octobre – début novembre correspond dans notre hémisphère nord à un changement profond de la nature. Les jours ont beaucoup raccourci depuis l’équinoxe : à 18h, la nuit tombe déjà. Le soleil, plus pâle, réchauffe moins. Les arbres se parent de couleurs flamboyantes puis laissent tomber leurs feuilles, qui forment un tapis sur le sol. La terre, après les moissons de l’été, entre en dormance. C’est le temps où la nature semble s’endormir, prélude à l’hiver qui approche. Autrefois, les anciens voyaient là une fin de cycle : le « mois noir » commence, c’est la fin de l’année agricole. Il faut engranger les dernières récoltes, rentrer le bois, se préparer à la saison froide.

Ce déclin de la lumière et cette mort apparente de la nature invitent naturellement à réfléchir au cycle de la vie. Dès l’Antiquité celtique, on considérait cette période comme un nouvel an : on termine une année, on se souvient de ce (et ceux) qui a disparu, puis on se tourne vers l’avenir. D’ailleurs, qui dit automne ne dit pas seulement mort : c’est aussi le moment des semences. Dans les campagnes, une fois les champs récoltés, on laboure et on sème le grain qui germera au printemps prochain occitanica.eu . On plante aussi les arbres à l’automne pour qu’ils prennent racine durant l’hiver. Ainsi, au cœur même de la saison qui décline, des germes de renouveau sont déposés. Quelle belle leçon pour les enfants : la vie est un cycle, après chaque fin il y a un recommencement. Comme la graine qui doit être enfouie en terre pour donner naissance à un nouvel épi, nos êtres chers continuent de porter du fruit en nous, par tout ce qu’ils nous ont transmis.

L’automne est souvent comparé au crépuscule de l’année. La Toussaint apporte dans ce crépuscule une multitude de petites lueurs – celles des bougies, des lanternes, des feux de cheminée – qui sont autant de symboles d’espoir. Face aux feuilles qui tombent et aux jardins qui se vident, nous opposons le souvenir vivant. Chaque histoire racontée sur papi ou mamie est comme une étoile qui scintille dans le ciel de novembre. Chaque flamme vacillante sur une tombe dit que l’amour ne s’éteint pas. Les enfants, sensibles à la poésie des saisons, peuvent ressentir profondément cette ambiance : on peut leur faire remarquer la beauté des feuilles mortes, la douceur des dernières journées ensoleillées d’octobre, et expliquer que la nature se repose pour revenir plus forte au printemps – tout comme nous espérons que nos défunts reposent en attendant une vie nouvelle, selon les croyances de chacun.

6. En parler aux enfants : dire la mort sans peur ni tabou

La Toussaint offre une occasion idéale pour parler de la mort avec les enfants, en douceur et sans dramatiser. Ce n’est certes pas un sujet facile, mais les petits y sont souvent plus réceptifs qu’on ne l’imagine. Dès 3 ou 4 ans, un enfant perçoit l’absence d’une personne et peut comprendre l’idée de la disparition, du départ. Il ne saisit pas forcément tout le sens du mot “mort”, mais il ressent les émotions autour de lui. Il est donc important de ne pas faire de ce thème un tabou. Au contraire, les psychologues conseillent d’en parler avant même d’y être confronté directement : “Il faut parler de tout avec ses enfants, de tout ce qui fait la vie et le monde, y compris les choses tragiques, il ne doit pas y avoir d’interdits” souligne un pédopsychiatre tf1info.fr . En clair, mieux vaut aborder simplement le sujet, de façon naturelle, au détour d’une conversation ou d’une fête de famille, plutôt que d’attendre un événement douloureux pour trouver les mots. La Toussaint, avec ses rituels et ses histoires, peut servir de déclic pour cette discussion.

Comment s’y prendre concrètement ? D’abord, en étant clair et sincère. Les enfants, même jeunes, comprennent la vérité des choses si on la formule avec des mots simples. Inutile de noyer le poisson avec des métaphores confuses du type “Grand-papa est parti faire un long voyage” ou “Maman s’est endormie pour toujours”. Ces phrases, qu’on utilise parfois pour adoucir, risquent en fait de créer de l’angoisse ou des incompréhensions chez l’enfant tf1info.fr . Il vaut mieux dire franchement : “Grand-papa est mort”, puis expliquer avec des images concrètes ce que cela signifie (il ne reviendra plus, son corps s’est arrêté de fonctionner, etc.), tout en rassurant sur l’essentiel : “mais on garde tous les beaux souvenirs de lui, il restera toujours dans notre cœur.” On peut ajouter selon ses croyances : “et quelque part, il nous voit et veille sur nous”, si la famille est à l’aise avec cette idée – sans pour autant affirmer des choses trop littérales (par exemple, évitons de dire “Papi est devenu une étoile” au risque que l’enfant s’imagine que Papi le fixe chaque nuit et en soit effrayé).

Parler de la mort aux enfants demande aussi de les écouter. Il faut les laisser poser leurs questions, même si elles peuvent nous déconcerter (“Comment Mamie respire dans la tombe ?”, “Pourquoi on ne la voit plus ?”, etc.). Répondons-y patiemment, avec des mots vrais mais adaptés à leur âge. On peut s’appuyer sur des symboles tangibles pour les aider à comprendre : allumer une bougie ensemble et dire que c’est pour penser à Mamie, feuilleter un album photo et montrer des images du proche disparu en racontant qui il était. Ces gestes concrets donnent du sens à l’invisible. Ils apprennent à l’enfant que la personne qui est morte reste quand même d’une certaine façon présente – dans nos histoires, nos objets souvenirs, nos traditions. Cela nourrit son sentiment de lien plutôt que la peur.

Il est aussi bénéfique d’associer l’enfant aux rituels familiaux. Par exemple, l’emmener avec nous au cimetière pour déposer les fleurs, en journée quand l’ambiance est paisible. Lui proposer de dessiner un petit mot ou un dessin qu’on laisse sur la tombe de Mamie. Ou tout simplement, faire une prière ou un souhait ensemble à la maison devant la photo d’une personne chère. Ce sont des moments doux qui permettent à l’enfant d’exprimer à sa manière son attachement. Le maître-mot est la sérénité : montrer que la mort fait partie de la vie, qu’on peut en parler sans effroi, avec amour et confiance. Un enfant qui sent ses parents à l’aise sur le sujet sera lui-même plus apaisé. Enfin, on peut s’aider de ressources adaptées : il existe de très beaux albums jeunesse, contes et dessins animés qui abordent le thème de la perte (on pense au Roi Lion, à Bambi où les héros sont confrontés à la mort d’un parent). Ces histoires montrent aux petits que d’autres avant eux ont ressenti la peine de perdre quelqu’un, mais aussi la joie de garder en eux la force de ceux qu’ils aiment. La Toussaint peut ainsi devenir une fête lumineuse pour les enfants : non pas la fête qui fait peur, mais celle qui consolide l’amour familial à travers le temps.

7. Contes et légendes de la Toussaint à raconter

Les veillées de la Toussaint étaient autrefois propices à raconter des histoires aux enfants, au coin du feu, pour mêler la peur douce au merveilleux. Nous avons recueilli pour vous deux récits issus de la tradition française, que vous pouvez adapter et raconter à vos petits lors de cette période. Ces contes permettent d’aborder le mystère de la mort avec poésie et imaginaire, sans lourdeur.

➤La procession des âmes (légende du Languedoc) – Une vieille tradition du sud de la France prétend que la nuit de la Toussaint, lorsque minuit sonne entre le 1er et le 2 novembre, les âmes des morts quittent leur repos pour une mystérieuse promenade. Dans le silence de minuit, les morts sortent du cimetière et forment une longue file blanche qui avance dans les rues du village jusqu’à l’église polymathe.over-blog.com . On les imagine glissant sans un bruit, leurs pieds ne touchant pas le sol. Les portes des maisons restent closes, car malheur à celui qui croiserait leur chemin... dit-on. On raconte qu’une fois, un homme un peu incrédule décida de vérifier la légende. Il partit tard ce soir-là, malgré les mises en garde, et se retrouva dehors alors que minuit approchait. La lune était cachée et la nuit, froide et noire, semblait étrangement vivante. Soudain, l’homme entendit un bourdonnement bizarre dans l’air : « Zon… zon… zon… » comme un bourdonnement de foule lointaine. Inquiet, il alluma sa lanterne – mais aussitôt une brise glacée souffla et éteignit sa flamme polymathe.over-blog.com polymathe.over-blog.com ! L’homme trembla et tenta de rallumer sa lampe : fshht, une nouvelle rafale la souffla de plus belle. C’est alors qu’au détour du chemin, il aperçut comme une lueur blafarde… et des formes qui avançaient. C’était la procession des morts! Des silhouettes pâles, drapées de linge funéraire, défilaient en silence, les yeux clos, en murmurant un son étrange qui ressemblait au son des cloches : « Zon… zon… ». Terrifié, l’imprudent se terra dans un fossé près d’une vieille borie (cabane de berger) heureusement ouverte. À l’intérieur se trouvait un paysan qui, lui, avait l’habitude de ces phénomènes. D’un geste, il fit signe à l’homme de regarder discrètement par la fente de la porte. L’homme vit alors le cortège fantomatique passer lentement devant la borie, sans les voir. Les revenants semblaient porter quelque chose vers l’église – certains disaient qu’ils venaient assister à la messe de minuit célébrée par un prêtre défunt. Le spectacle était à la fois effrayant et fascinant : toutes ces âmes autrefois connues dans le village, réunies pour quelques instants dans la nuit de Toussaint, comme une paroisse invisible. Une fois la procession éloignée, le paysan posa la main sur l’épaule de l’étranger et dit : « Maintenant tu sais. Rentre vite chez toi, sans te retourner, et ne sors plus cette nuit. Les morts ont fait leur tour, ils retourneront bientôt à leur sommeil. » L’homme s’exécuta, sain et sauf, et n’oublia jamais ce qu’il avait vu. Depuis ce soir-là, il prit toujours la Toussaint au sérieux et ne manqua plus jamais d’allumer une bougie à sa fenêtre pour accompagner de sa lumière le passage discret des âmes…

(Ce conte peut être adapté selon l’âge : aux plus jeunes, on insistera moins sur la peur et plus sur le caractère magique de la procession, en soulignant que les morts ne viennent pas faire de mal mais simplement revisiter leur village pour une nuit.)

➤ Le pain des morts (conte de Corse) – Dans l’île de Corse circulait une croyance pleine de tendresse sur la nuit des morts. On disait qu’autrefois, la nuit du 1er au 2 novembre, les âmes des disparus revenaient dans les foyers qu’elles avaient connus de leur vivant chretiensaujourdhui.com . Les familles corse les imaginaient entrant discrètement, sur le coup de minuit, par la porte de la maison laissée ouverte en signe de bienvenue. Pour recevoir dignement ces visiteurs invisibles, chacun préparait à l’avance ce qu’on appelait le « pain des morts » : un pain brioché tout rond, doré au four, souvent enrichi de raisins secs et de noix, dont l’odeur sucrée emplissait la maison. Avant d’aller se coucher ce soir-là, on posait le pain tout frais sur la table de la cuisine, on laissait la cheminée allumée pour que la pièce soit chaude et accueillante, et on disposait peut-être une cruche de vin ou d’eau. Ainsi, pensait-on, nos chers défunts pourront se régaler et se reposer un moment parmi nous. Toute la maison dormait ensuite paisiblement, sans crainte, comme sachant qu’on avait fait ce qu’il fallait. Au petit matin du 2 novembre, les enfants, tout excités, se précipitaient pour voir le pain. Bien sûr, il n’en restait généralement que la moitié ! Avec de grands yeux ronds, les plus petits demandaient : « Qui a mangé le pain ? » Les parents souriaient et répondaient : « Eh bien, nos ancêtres sont venus cette nuit… Ils avaient faim ! » Dans certaines familles, on prétendait même avoir entendu le plancher craquer sous des pas légers, ou le chat venir se frotter dans le vide comme s’il reconnaissait un maître invisible. « Les âmes de Papi et Mamie sont passées nous voir », expliquait-on aux bambins, ravis et un peu impressionnés. Et si d’aventure il restait du pain entier au matin (parce que Papa avait eu la fâcheuse idée de grignoter en cachette !), on le partageait en famille ou on en faisait don aux voisins dans le besoin. Ce pain des morts, confectionné avec amour, n’était jamais gaspillé : il symbolisait le lien de partage entre les générations. Encore aujourd’hui en Corse, la tradition perdure : on déguste ce pain de la Toussaint (souvent vendu dans les boulangeries locales) en se souvenant de cette légende qui veut que, d’une certaine façon, nos êtres chers viennent goûter ce que l’on prépare pour eux. La prochaine fois que vous cuirez un gâteau ou un pain en famille, pourquoi ne pas en réserver un petit morceau « pour Mamie au ciel » ? C’est une jolie manière de l’inviter parmi vous le temps d’une histoire…

Ces contes, qu’ils fassent frissonner ou attendrissent, aident les enfants à mettre des images sur l’inconnu. N’hésitez pas à les adapter à votre sauce, à en inventer d’autres, ou à chercher dans le folklore de votre région. La Bretagne regorge de légendes sur l’Ankou (le personnage de la Mort à la charrette) et sur les âmes en peine ; l’Auvergne et la Lorraine ont aussi leurs histoires de revenants et de veillées de Toussaint. Raconter ces récits à vos enfants, c’est perpétuer la tradition orale qui faisait partie intégrante des veillées d’automne d’autrefois. Avec une histoire bien choisie, la Toussaint devient aussi une fête de l’imaginaire, où l’on apprivoise la peur pour en faire quelque chose de beau et de signifiant.

Sources

🔹 Origines celtiques et antiques : Jean Markale, Les fêtes de la tradition celtique, Éd. Pygmalion, 1993.

Françoise Le Roux & Christian-J. Guyonvarc’h, La civilisation celtique, Ouest-France Université, 1990.

Jean-Claude Schmitt, Les revenants – Les vivants et les morts dans la société médiévale, Gallimard, 1994.

Bernard Sergent, Celtes et Grecs, Vol. 2 : Le Comparatisme indo-européen, L’Harmattan, 1999.

Alain Croix, La Bretagne aux XVIIe et XVIIIe siècles, Presses Universitaires de Rennes, 2001 (traditions bretonnes de la Toussaint).

🔹 Christianisation et pratiques liturgiques : Henri Leclercq, Dictionnaire d’archéologie chrétienne et de liturgie, Paris, 1914–1953.

Dom Jean Leclercq, Saint Odilon de Cluny et la commémoration des morts, Revue Mabillon, t.46, 1956.

Pierre Riché, Éducation et culture dans l’Occident barbare VIe–VIIIe siècle, Seuil, 1979 (sur Louis le Pieux et la Toussaint carolingienne).

Missel romain, éditions Desclée, 1962 ; Martyrologe romain, entrée du 1er et 2 novembre.

🔹 Traditions rurales françaises : Claude Seignolle, Les évocations fantastiques du folklore français, Robert Laffont, 1978.

Paul Sébillot, Le Folklore de France, t. II : La vie, les croyances, Paris, 1904.

Archives Gallica BNF : revues locales (Bulletin folklorique, Annales de Bretagne, etc.), notices sur les processions de cloches et coutumes locales.

Revue Études rurales, n°130, 1993 : “Rituels de passage et fêtes calendaires”.

🔹 Contes et légendes : Contes populaires de la France, recueillis par Achille Millien (Gallica)

Henri Pourrat, Le trésor des contes, Presses de la Cité, 1956.

Charles Joisten, Contes et récits de la tradition orale, CRDP de Grenoble, 1981.

Marie-Céline Giraud, Contes de la Toussaint et du temps des morts, éditions Terre de Brume, 2009.

Vous pourriez aimer aussi :

La Chandeleur : fête de la lumière et des crêpes

Cet article propose aux parents d’expliquer simplement la Chandeleur aux enfants et d’où vient cette fête.

La Belle et la Bête (1756) — Version de Beaumont (Magasin des enfants)

La version longue (1740) de La Belle et la Bête par Madame de Villeneuve, orthographe modernisée, idéale en lecture acco…

La galette des rois : histoire, traditions et gourmandise

Découvre l’histoire de la galette des rois, ses origines anciennes, ses coutumes familiales et les deux grandes recettes…

Noël : histoire, traditions et lumière d’hiver

Découvre les origines du sapin, de la crèche, des chants, et la naissance de Jésus : un voyage à travers les traditions …

Et toi, qu’en as-tu pensé ?